Negli ultimi anni le scuole di scrittura creativa e i corsi online sono aumentati in modo esponenziale, questo perché è sempre maggiore il numero di persone che si cimentano nella scrittura narrativa, spesso solo come mezzo di riscatto personale seguendo l’illusione di successo e fama.

Tralasciando quest’ultimo aspetto, trovo assurdo che si parli di tecniche narrative senza far riferimento ad Aristotele.

Sembra che ogni tecnica di narrazione sia di origine statunitense. Ci si riempie la bocca di termini inglesi, abbreviazioni, acronimi, ma quasi mai si menzionano le origini della narrazione: una triste abitudine che la nostra società applica in ogni campo.

Invece è proprio Aristotele a insegnarci per primo il paradigma basilare su cui si regge ogni storia: Inizio, svolgimento, fine.

Lo studiavamo alle elementari, ricordate? Ci veniva chiesto di applicarlo per scrivere un tema, anche se oggi sembra un concetto dimenticato a livello scolastico. Eppure umanamente è quasi impossibile non ragionare applicando questa struttura, perché a conti fatti è lo scheletro su cui si regge l’esistenza stessa: Nascita, vita, morte.

È la storia in tre atti, da sempre struttura su cui si regge ogni racconto, che si tratti di narrativa, di drammaturgia o cinema; anche se oggi, come tante cose relative la narrazione, è tornata alla ribalta soprattutto grazie alla scrittura cinematografica e ai tanti manuali scritti da sceneggiatori americani. Ma il concetto è sempre quello definito da Aristotele nella sua Poetica: Inizio, mezzo, fine; e come ci insegna Aristotele le parti devono essere fra loro proporzionate.

Di norma l’inizio e la fine di una storia dovrebbero avere la stessa durata, mentre lo svolgimento, ossia il secondo atto, dovrebbe avere la durata del primo e del terzo atto messi insieme.

Ovviamente questa è una traccia, non una regola da usare matematicamente. Mettiamola così: se un romanzo ha un primo atto di cinquanta pagine, un secondo atto di novanta pagine, e un terzo atto di venti pagine, ma funziona, allora va bene; se un romanzo ha un primo atto di cinquanta pagine, un secondo atto di cento, e un terzo di cinquanta pagine ma non funziona, allora non va bene; se invece una storia ha una primo atto di cinquanta pagine, un secondo atto di cento pagine, e un terzo atto di cinquanta pagine e funziona, allora va benissimo.

Le tecniche di scrittura, da sempre, sono una traccia per orientarsi, non regole per incastrarci.

Tornando alla struttura in tre atti, come detto essa segue il principio di Inizio, Svolgimento e Fine. Ciò significa che una storia ha un inizio, dunque c’è qualcosa che la innesca e fa avanzare la storia stessa fino a una conclusione in cui c’è una risoluzione, in un modo o in un altro, di ciò che ha dato inizio alla storia.

Ma analizziamo nel dettaglio ogni singolo atto.

Primo atto:

È lo spazio in cui conosciamo il protagonista e i personaggi nel loro contesto ordinario. C’è una situazione normale, una norma rotta da un evento che causa un conflitto nel protagonista e lo mette in viaggio verso la storia, in cerca di una risoluzione.

Secondo atto:

Il protagonista cerca di raggiungere un desiderio o uno scopo innescato dalla rottura della prima norma, ma si scontra con diversi ostacoli (svolte) che rendono sempre più complesso il suo percorso. Sembra quasi raggiungere il suo obiettivo (climax o punto di massima tensione), ma un’ulteriore svolta lo mette in cammino fino a una decisione/azione finale irreversibile, un punto di non ritorno che deciderà le sue sorti e quella dell’intera storia.

Terzo atto:

La questione principale, ossia ciò che ha rotto la norma del protagonista, è risolta: nel bene o nel male. Qualsiasi cosa sia successa al protagonista, che egli abbia vinto o perso, non è più lo stesso: torna alla propria norma diverso, cambiato.

In sintesi, molto in sintesi, questi sono i tre atti di una storia. Da notare che, senza volerlo, nel descrivere i tre atti il primo e il terzo hanno una lunghezza di quattro righe, e il secondo di otto; questo succede perché, inevitabilmente, il secondo atto è il viaggio nato da un evento scatenante accaduto nel primo atto, e che porta a una conclusione definitiva che ha inizio con il terzo atto.

Abbiamo visto che tutto nasce da una situazione ordinaria in cui possiamo conoscere il protagonista, i suoi alleati, i suoi antagonisti, la sua vita. Il nostro protagonista ha dei desideri, come tutti, e come tutti ha dei conflitti interiori che lo smuovono o lo frenano. Lui si muove in un mondo relazionale mentale, affettivo, sociale: interiorità, famiglia, lavoro o contesto sociale; e così ogni personaggio a lui correlato.

In questo contesto accade qualcosa che rompe gli schemi, un evento che mette in crisi il suo mondo in tutti i suoi tre strati.

Da qui inizia il viaggio, in cui c’è sempre un obiettivo da raggiungere, qualcosa che gli impedisce di raggiungerlo, e una risoluzione che, nel bene o nel male, cambierà per sempre il nostro protagonista e ogni altro personaggio.

Il ruolo dei personaggi lo tratteremo altrove, anche se in un precedente articolo in cui si parla del libro di Vogler, Il viaggio dell’eroe, è in parte già anticipato. Per ora limitiamoci a dire che il protagonista non è mai solo, ha alleati e nemici nel suo intento, che esso sia positivo o negativo, e ognuno di questi personaggi vive a sua volta i tre atti della storia, mosso da un conflitto/desiderio.

Nel suo viaggio, come abbiamo letto, il protagonista incontra degli ostacoli: le svolte. Ogni svolta accresce la difficoltà della missione del nostro protagonista, e in queste difficoltà lui matura, fa delle scelte, il suo mondo interiore ed esteriore cambia insieme a lui, ciò che gli accade smuove i suoi conflitti.

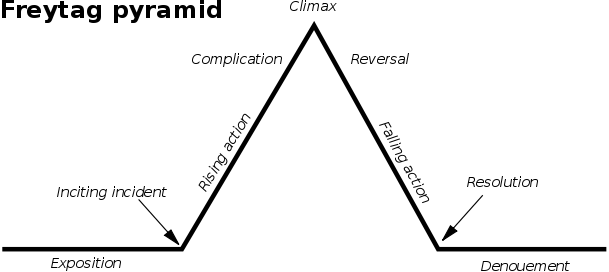

Ma queste svolte devono condurre a un picco e poi a una discesa perché la storia non sia piatta. Ogni svolta deve condurci a un punto di massima tensione in cui il protagonista sembri raggiungere ciò che desidera, afferrarlo, ma senza riuscirci veramente; da lì le cose si mettono male (il che non vuol dire che diventano tragiche), fino ad arrivare a una scelta decisiva. Il secondo atto non è un cammino lineare da un punto A a un punto B, ma un crescente da un punto A a un punto B, fino a precipitare a un punto C: un’onda, che è appunto l’onda narrativa che ci tiene col fiato sospeso quando leggiamo una storia o guardiamo un film; anche se nel cinema l’onda narrativa è leggermente diversa. Infatti, nella narrativa i tre atti, graficamente parlando, si possono definire come una piramide o un’onda, in quanto il punto di massima tensione è centrale; nel cinema, invece, c’è un crescente di tensione colmo di ostacoli, fino a un forte punto di tensione che porta a un’impennata verso l’evento di massima tensione (climax), e una brusca discesa nel terzo atto, il finale. In ogni caso, sia nella scrittura narrativa che nella scrittura cinematografica, più dei climax sono importanti le svolte presenti nel secondo atto, perché quelle creano la storia e reggono la tensione.

Questa dinamica dei tre atti non è da pensare solo nell’ottica completa del romanzo o del racconto, ma essa va gestita in ogni capitolo, in ogni scena, o tutto resta snodato.

Pensiamo alla meravigliosa scena della carrozza in Madame Bovary. Quando Emma e Léon salgono sulla carrozza, la loro norma finalmente si rompe. Tutto il viaggio è il secondo atto: qualcosa di nuovo sta succedendo, e il suo apice (climax) è la mano di Emma contro al vetro appannato. Dopodiché tutto è in discesa fino al punto di non ritorno: Emma esce dalla carrozza, sconvolta e disordinata: la sua vita è cambiata irrimediabilmente.

Ecco: inizio, svolgimento, fine. Questo vale per ogni capitolo, per ogni scena, come abbiamo visto in questa singola scena di Madame Bovary.

Ci sono tantissime variazioni, questo è certo, diversi modi di raccontare una storia. Esistono storie dal finale aperto e dal finale chiuso, storie che iniziano già dalla fine, ripercorrendo poi gli eventi, storie in cui il punto di rottura della prima norma è immediato, come in Cecità di Saramago, ma la struttura in tre atti è presente in ogni storia.

Ultimamente grazie alle serie tv va tanto di moda anche in narrativa il Cliffhanger, ossia un espediente narrativo che conclude bruscamente la narrazione proprio in un momento di massima tensione. Non c’è niente di male in questo stratagemma, lo si sua da sempre, prima ancora del cinema, purché sia usato con criterio e quando serve, e non come fanno molti sceneggiatori americani, cioè solo per invogliare lo spettatore a vedere la puntata successiva di una serie tv.

Dunque, sei il Cliffhanger rompe la narrazione proprio nel momento di massima tensione, vuol dire che non tutti i capitoli o tutte le scene rispettano i tre atti?

Falso. Basti pensare che questo espediente, oggi appunto ribattezzato dagli americani con il nome tanto figo di Cliffhanger, è utilizzato moltissimo nel capolavoro della letteratura persiana, Le mille e una notte, dove spesso in un momento di massima tensione (un Jin che sta per uccidere un uomo, per dirne una) l’azione viene rotta ed entriamo in un’altra storia; ma i tre atti narrativi restano eccome: Un pescatore, in una giornata di pesca infruttuosa, tira fuori dal fiume una cassa (punto di rottura della norma), da qui esce un Jin malvagio che vuole ucciderlo e sta quasi per farlo (Climax), ma il pescatore con uno stratagemma lo rinchiude nuovamente nella cassa e fa per buttarlo in mare (punto di non ritorno); qui poi l’azione è rotta da un ribaltamento: un racconto che determinerà la scelta del pescatore; ma i tre atti sono comunque stati rispettati, e saranno rispettati nel racconto che ci condurrà alla rottura ulteriore della nuova norma nella storia primaria: il pescatore che sta per buttare in mare la cassa con dentro il Jin.

Se ci fate caso nelle storie fatte bene, che si tratti di scrittura narrativa o cinematografica, il Cliffhanger non avviene all’apice dell’onda narrativa, ma contestualmente al punto di non ritorno; diversamente sortisce l’effetto tipico dello spettatore che grida: «Eccheccazzo! Proprio mo’?»

Questo per dire che allo storia in tre atti non si sfugge, qualsiasi sia la tecnica narrativa utilizzata, e questo succede da Aristotele (e sicuramente anche prima della sua Poetica) fino a oggi.

Spero che questo articolo sia stato utile.

Alla prossima.